遺品整理は、大切な人を失った悲しい時期に必要となるとてもデリケートな作業です。

しかし、この遺品整理で直面する問題の一つが、費用面の問題。

この費用はいったい誰が払うべきなのか?

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、遺品整理の費用は誰が払うのかという点や、相続人間の円滑な協議に向けた具体的な取り組みについても紹介していきます。

この記事の内容が、費用を安く抑えながら、故人を偲び前向きに遺品整理を進める一助となることを願っています。

目次

遺品整理の費用相場と料金の要因

遺品整理の費用は、作業の範囲によって大きく変わります。

小規模な作業であれば数万円、大規模な作業では数十万円になることもあります。

間取り別に見た目安の料金相場は、下記の表をご覧ください。

| 間取り | 費用相場 |

|---|---|

| 1K・1R | 20,000円~100,000円ほど |

| 1DK | 50,000円~120,000円ほど |

| 1LDK | 70,000円~150,000円ほど |

| 2DK | 100,000円~170,000円ほど |

| 2LDK | 120,000円~200,000円ほど |

| 3DK | 140,000円~250,000円ほど |

| 3LDK | 150,000円~300,000円ほど |

| 4LDK~ | 170,000円~600,000円ほど |

| ゴミ屋敷・もの屋敷などの家財量が多い場合 | 要見積り |

上記の費用相場を見てみると、料金を決定する大きな要因は間取りの大きさが関係しています。

つまり、お部屋内に遺品(家財)の量がどれだけあるのかがポイントとなりますね。

例えば3DKの同じ間取りでも、お一人分の家財量なのか、数人分ほどの家財量なのかによって費用が変動します。

量が多いほど作業に必要な人数が増えたり、手配する車両(トラック)の数が変わることが費用が上昇する要因となるでしょう。

ここで重要なのは、業者選びの際に複数社から見積りを取り、しっかりと比較検討することです。

ただし、金額が安いからといっていいサービスが受けられるとは限りません。

サービスの質や必要なオプションの有無など、遺族の希望に沿った作業をしてくれるかどうかを見極める必要があります。

業者の評判や口コミ・ホームぺージを確認してみるなど、よく検討してから業者を決めるようにしてくださいね。

見積りで気を付けるべきポイントについては、下記の記事にて詳しく解説しております。

関連記事:遺品整理の見積り時の注意点!|見積もり料金の費用相場・作業までの流れ・優良業者の特徴も紹介

遺品整理の範囲

遺品整理には、遺品の仕分け・処分・供養・掃除などが含まれます。

業者の中には買取サービスを行っているところも存在します。

時には、保存しておきたい遺品を保管したり、リサイクルショップで販売するなどのサービスを利用することも必要でしょう。

作業を専門業者に依頼する場合、これらのサービスに応じて費用が異なるため、どの程度のサービスを依頼するかによって金額が変わってきます。

遺品整理を始める適切なタイミングやおすすめのやり方について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考になさってくださいね。

関連記事

・遺品整理はいつ始めるべき?遺品整理を始めていくのに適切なタイミングとその注意点を解説

・遺品整理に適切な時期はある?プロが教えるタイミングとその理由

また、マンションや一軒家での遺品整理について詳しく知りたい方は、下記の記事をぜひ参考にしてください。

関連記事

・マンションで行う遺品整理はできるだけ料金を抑えて進めよう!遺品整理(マンション)の費用相場・省コストガイド

・一軒家での遺品整理|整理から費用・相場まで一軒家においての遺品整理についての完全ガイド

費用の支払い方法

費用の支払い方法はいくつかあり、相続財産から支払う方法や、相続人がそれぞれの財政状況に応じて支払う方法などがあります。

時には、相続人の一人が全額を立て替え、後で相続分に応じて清算することも。

どの方法を選ぶにせよ、透明性を保ちながら相続人間で納得のいく決定をすることが重要です。

遺品整理は単に物を整理する作業だけではありません。

故人への敬意と、遺族の心情を配慮しながら、費用負担に関しても公平かつ合理的な方法を見つけることが大切です。

遺品整理の費用を少しでも安くするには?

もし相続人間の話し合いで費用負担を担うことになったら、必ず費用を支払わなければなりません。

しかし、少しでも費用は安く抑えておきたいところですよね。

遺品整理に掛かる費用を抑えるポイントとしては、下記のような点が挙げられます。

・遺品整理に適応される保険があれば使っておく

・業者に依頼する際、不要なサービスがあれば省く

・できるだけ自分たちで遺品を整理しておく

・まだ使えそうな遺品をリサイクルショップやフリマアプリに出品する

※もしくは業者の買取サービスを利用する

自分たちでできる範囲は事前に整理しておくこともまた、費用削減に繋がります。

大きくて重たい家具や家電のみ業者へ依頼したり、ある程度自分たちで整理して残りの不用品(ゴミ)を回収してもらうこともまた、手段の一つです。

故人様が加入していた保険に特約が付けられていた場合、保険から費用を支払うことも出来ますので、事前に確認してみるのもおすすめですよ。

その他費用を抑えるポイントや、遺品整理に掛かる費用相場については下記の記事にて詳しく解説しております。

こちらもぜひご一読くださいませ。

関連記事

・遺品整理の費用・相場を知ろう!業者の料金相場と遺品整理にかかる費用を抑えるポイント紹介

・遺品整理に適応される保険はある?遺品整理の費用でお困りの遺族様・オーナー・家主さん必見!保険適応に関する情報をご紹介

・遺品整理の見積り時の注意点!|見積もり料金の費用相場・作業までの流れ・優良業者の特徴も紹介

遺品整理費用は法律的には誰が支払う?

では、遺品整理に掛かる費用はいったい誰が払うのか、というところが気になりますよね?

通常、遺品整理の費用は遺族が負担します。

具体的には、故人の直系親族や相続人が支払うのが一般的です。

ここで注意すべきは、相続人全員の合意が必要であるという点です。

予め話し合いをして、誰がどれだけの費用を負担するかを決めておくことが大切です。

相続と遺品整理の関係

日本の法律では、遺品整理の費用負担は、基本的に相続財産から行われることが前提とされています。

これは相続法に基づくもので、故人の遺した財産は、法定相続人によって相続されるべきものとされています。

費用負担についても、この相続財産から支払われることが多く、故人の葬儀にかかる費用も同じ方法であるケースが一般的です。

そのため、法律の側面から見ても遺品整理にかかる費用の負担者と言うと、故人の相続人に当たる方が該当されますね。

ただし、実際のところ、遺品整理を行うまでの間には相続財産が明確になっていない、ということも少なくありません。

費用負担をめぐるトラブルとその解決方法

遺品整理における費用負担は、相続人全員の合意が必要です。

これは、相続人の一人が勝手に行動することなく、全員で話し合い、どのように費用を分担するかを決定する必要があるためです。

その際に、もし遺言書がある場合であれば、故人の意向に従うことが基本となります。

費用負担を巡るトラブルとその解決法

遺品整理の費用負担を巡るトラブルは、遺族にとって頭を悩ませる原因でもあり、遺産分割協議が円滑に進まない一因ともなります。

このようなトラブルを避けるためには、相続人間で明確な協議を行い、合意書を作成することが重要です。

また、遺品整理業者を利用する際には、全ての相続人が情報を共有し、合意の上で業者と契約を結ぶことが望ましいでしょう。

遺品整理においてのトラブルについて知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

関連記事

・遺品整理のトラブルを防ぐ!|よく起こりがちなトラブル実例とその対策・信頼できる遺品整理業者の選び方解説

・遺品整理中に現金が見つかったら?トラブル対策とよくある隠し場所について解説

相続と遺品整理は密接に関連しており、法律に則った適切な手続きを行うことが、後のトラブルを避けるためにも必要不可欠となるでしょう。

遺品整理における費用の負担に関しては、遺族間での話し合いと合意形成が中心となりますが、その過程においても法的な側面を理解し、専門家のアドバイスを参考にすることが大切です。

関連記事

・故人の死後に必要な手続きとは?相続や遺品整理との関係性についても解説

では、実際に遺品整理業者を選ぶ際のポイントと、費用を効率良く活用するにはどんな方法があるのでしょうか?

次の項目でご紹介していきます!

遺品整理で相続人が担う役割と支払い義務

遺品整理は、故人との最後の対話とも言える大切な作業です。

しかし、気持ちとは裏腹に、これには相続人の明確な役割と支払い義務が伴ってくるものでもあります。

ここでは、遺品整理を依頼する際に相続人が担う役割と、その費用の支払いについて解説します。

相続人の役割とは?

遺品整理を進めるにあたり、まず相続人は故人の意志を尊重することが大切です。

相続人が複数いる場合、故人との関係性の深さや遺品に対する思い入れが異なってきますよね。

したがって、どの遺品をどのように整理するか、誰が責任を持って業者との連絡を取るかなど、それぞれの役割分担を明確にする必要があります。

支払い義務の決定

遺品整理業者への支払いは、基本的に遺産から行われますが、それには相続人の合意が必要です。

合意に至らない場合は、相続人それぞれが支払うべき費用の割合を決めることになります。

この決定は遺産分割協議で行われることが多く、その結果が遺品整理業者への支払いに直結します。

遺品整理業者への依頼

遺品整理業者に依頼する際は、契約書に目を通し、費用の明細、作業の範囲、追加料金(オプション)が発生する可能性がある場合の条件などを確認することが重要です。

また、業者選びは複数の見積もりを取ることで、より良い選択ができますので、相見積もりを取ることがおすすめです。

遺品整理業者選びについて、注意するべき点についてはこちらの記事でご紹介しております。

関連記事

・やばい遺品整理業者に要注意!悪質な手法を使うやばい業者の特徴と遺品整理での被害事例を紹介

・資格の有無でサービスの質が変わるって本当?!依頼する際に使える遺品整理業者選びのコツ紹介!

相続人間のコミュニケ―ション

相続人間のコミュニケーションは遺品整理をスムーズに進めるための鍵となります。

業者に依頼せずご自身で行おうと考えている方は特に、作業時間が伸びてしまう原因にもなりますので、注意が必要でしょう。

遺品整理を巡る意見の食い違いは避けられないこともありますが、定期的なミーティングを設けるなどして、全員が納得のいく形で作業を進めることが大切です。

費用の前払いと後払い

遺品整理業者への支払いは前払いが一般的ですが、相続人が資金を用意できない場合は、遺産が現金化された後に支払う後払いを選択することも可能です。

これには業者との協議が必要ですが、法的な手続きをクリアしていれば請求期間を延長するなど、業者も理解を示すことが多いです。

遺品整理を依頼する相続人の役割は単に業者への支払いだけではありません。

故人との最後の絆を大切にしながら、遺品整理を通じて相続人同士の絆も深めることができるのです。

費用の負担については、透明性を持って相続人全員で決定し、遺品整理業者とも良好な関係を築くことが求められます。

遺品整理費用を全相続人で平等分担

遺品整理の際、相続人全員で費用を平等に分け合うことは、とても理想的な解決策ですよね。

しかし、実際には様々な課題があることも事実です。

ここでは、そのメリットとデメリットについてや、遺品整理の平等な負担を目指せる方法をご紹介します。

平等分担のメリット

1. トラブル回避

相続人全員で費用を等しく分担することは、公平性を保つ上で最もシンプルな方法です。

個々の経済状況に左右されることなく、すべての関係者が等しく負担を負うことにより、後々のトラブルを避けることができます。

2. 協力関係を強化できる

費用の分担は、相続人間の協力関係を築く一助となります。

共通の目的に向かって努力を共有することで、家族間の絆を強化し、故人に対する最後の義務を果たすことにつながります。

3. 個々の経済的負担が軽減される

全員で費用を分け合うことによって、個々が感じる経済的な負担が軽減されます。

特に高額な遺品整理費用を前提とした場合、この分担は経済的なストレスを大きく緩和することに繋がります。

平等分担のデメリット

1. 経済状況の不均衡

全員が等しく負担するという原則は公平に思えますが、実際には相続人の経済状況は異なります。

この不均衡を無視した平等分担は、経済的に余裕のない相続人にとっては重大な負担となり得ます。

2. 意見の対立が発生する可能性がある

平等分担には全員の合意が必要ですが、遺品に対する価値観や感情の差異によって、意見が対立することがあります。

このような場合、遺品整理自体が困難になることも少なくありません。

3. 管理が複雑化する

費用の分担と管理は、特に相続人が多い場合に複雑化します。

誰がいくら支払ったかを管理することは時間と労力を要する作業であり、この管理を行う相続人自体への新たな負担となる可能性があります。

| メリット | デメリット | |

| 平等分担 | ・公平性が保持できる ・協力関係の強化 ・経済的負担の軽減 | ・経済状況の不均等 ・意見の対立が発生しやすい ・管理が複雑になる |

理想的な平等分担の実現方法

①相続人全員からの合意

費用分担をスムーズに進めるためには、全員が納得する形で合意に至ることが重要です。

合意形成のためにもそれぞれの意見を尊重し、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことも一つの手段です。

②それぞれの経済状況を考慮する

相続人の経済状況に配慮した分担方法を考えることも、公平性を確保する上で考慮すべき点です。

相続人それぞれの状況に応じた柔軟な対応が求められます。

③明確な詳細を記録しておく

費用分担に関する明確な記録を保持することで、後のトラブルを避けることができます。

支払いの際にはレシートや明細の保存を徹底し、必要な場合は第三者による監査を行うことも一つの方法です。

平等分担は、理念としては理想的ですが、それを実践するには厳しい面も出てくるでしょう。

相続人全員が費用を分け合うメリットとデメリットを理解し、トラブルを回避しながら根気強く実践してみてくださいね。

遺産からの遺品整理費用支払いは合理的?

遺品整理には、不用品の処分から貴重品の査定・清掃そして場合によっては不動産の売却まで、多岐にわたる作業が含まれます。

これらの作業にはやはりそれぞれ費用が発生するもの。

特に遺品整理を業者に依頼する場合、相続人への負担が大きくなってしまうでしょう。

なので費用の支払い方法としては、故人が残した遺産から費用を支払う方法がおすすめです。

なぜ遺産から費用を支払う方法がおすすめなのかと言いますと、故人が残した遺産は原則として相続人によって共有されます。

遺品整理の費用を遺産から支払うことで、費用の負担が法定相続分に応じて自動的に分配されるため、公平性が保たれるためです。

それぞれの相続人が費用を負担する場合、各自が支払う額の管理や、遺品整理業者への支払い調整が複雑になることが多いでしょう。

遺産から直接支払うことにより、手続きを含めてより遺品整理が進めやすくなります。

しかし、公平な費用分担を目指すのであれば上記の方法がおすすめですが、必ずしもすべての場合に当てはまるわけではありません。

話し合いで費用負担額を決める場合、全ての相続人が均等に費用を負担するわけではないため、個々の経済状況に応じた負担が可能になります。

遺品整理に掛かる費用は決して安いものではありませんので、負担する人にとっては高く感じる人とそうでない人の差が出る恐れがあるでしょう。

そのため遺産から支払うことにより、特に経済的に余裕のない相続人の負担を軽減することができます。

注意点:事前にすべての相続人からの合意が必要

遺産から遺品整理費用を支払うことは合理的な選択かもしれませんが、この方法を選択するにあたっては、すべての相続人の事前の合意が必要です。

特に遺言がある場合には、遺言に従う必要があります。

遺品整理業者の役割

遺品整理業者は、このような費用の支払い方法についても、相続人に対する詳細な説明責任があります。

遺族が支払いについてどのようにすべきか迷っていた場合、遺品整理業者に相談すると状況に応じてアドバイスしてくれるでしょう。

さらに、遺品整理費用が遺産から支払われる場合、業者はその支払いをサポートする役割も担います。

故人の遺した遺産から遺品整理の費用を支払う方法は、その公平性とスムーズな手続きの流れや経済的負担の軽減という観点から、最も合理的な手段と言えるでしょう。

しかし、これを実行するには全ての相続人の明確な合意と、遺言に基づく適正な手続きが不可欠です。

スムーズな遺品整理を実現するために、遺品整理業者は法的な側面を理解し、遺族様方への適切なアドバイスとサポートを行う重要な役割であると思っています。

適切な知識と技術を持つ業者を見極めて、少しでも負担を軽減するためにも最適なサポートを受けていただきたいと思っております。

優良業者の選び方については下記の記事を参考になさってくださいね。

関連記事

・やばい遺品整理業者に要注意!悪質な手法を使うやばい業者の特徴と遺品整理での被害事例を紹介

・遺品整理士認定協会から認可を受けた業者に依頼するメリットとは?|認定協会が推薦する遺品整理業者への依頼方法も紹介

遺品整理の費用負担を巡る相続人間の協議

遺品整理にかかわる費用は予想以上に高額になることがあり、その負担をどう分担するかは相続人間での熟慮を要します。

遺産分割協議を円滑に進めるには?

では、遺産分割協議をより円滑に進めていくためにはどうすればいいのでしょうか?

注目するポイントとしては、下記のような内容です。

・積極的にオープンなコミュニケーションを取る

・それぞれの価値観を尊重し合う

・時には第三者の意見を聞く

・柔軟に対応する姿勢

・最終的に合意したことの記録を残しておく

協議を始めるにあたっては、最初から全ての相続人が参加する会議の場を設けることが肝心です。

それぞれの意見を共有して、お互いの立場や意向を明確にすることで誤解を避けることができ、スムーズな進行につながります。

そして、相続人一人ひとりが故人との独自の関係を持っていて、感情的な価値観が異なるということを認識することが大切です。

他の相続人の意見や感情に共感を示し、尊重する姿勢は協議をスムーズに進めるための基盤となるでしょう。

しかし、協議を進めていくと複雑な場合や、感情が高ぶる状況が出てくるかもしれません。

そういった場合には中立的な専門家の意見を仰ぐことが有効です。

遺品整理業者や弁護士などのプロが適切なアドバイスを提供してくれるので、その意見がトラブルの予防につながります。

協議の中で一つの解決策に固執するのではなく、複数の選択肢を検討して柔軟に対応することが重要です。

例えば、遺品を販売して得た収入で費用を賄う、特定の相続人が費用を立て替えて後で遺産から分配するなど、多様な方法が考えられます。

合意に達した内容は文書化し、すべての相続人が署名することで、後のトラブルを防ぎます。

この文書は、協議の結果を正式に記録するものであり、後に重要な証拠となることがあります。

相続人間の協議は、遺品整理を成功させるためにはとても重要です。

オープンなコミュニケーション、共感と尊重、プロの手助け、柔軟な解決への模索、そして最終合意の文書化はそのための重要なポイントと言えるでしょう。

遺品整理業者としてはこれらをご依頼者様へアドバイスし、可能な限りサポートすることが求められています。

最終的には、相続人全員が納得のいく遺品整理が行えるように、できる限りの支援をさせて頂いております。

まとめ:遺品整理では相続人間の話し合いが必要不可欠

遺品整理は、故人との別れを象徴するだけでなく、残された相続人にとっては費用負担を含む多くの決定を伴います。

このコラムでは、遺品整理にかかわる費用と法的責任、相続人の役割、費用分担の方法など、重要なポイントを解説しました。

遺品整理業者はこれから遺品整理を考えている人たちに対して、適切な情報とサポートを提供する専門の業者です。

故人様への敬意を保ちながら、遺品整理を円滑に進めるためのサポートをしている、とお考えください。

遺品整理でお悩みの方や、ご質問等がある方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

クリーンメイトは3,000件以上の実績を誇りながらも、やり直し・クレーム等は現在まで一度もありません。

作業にあたるスタッフは、経験豊富で正しい知識を持つスタッフが担当します。

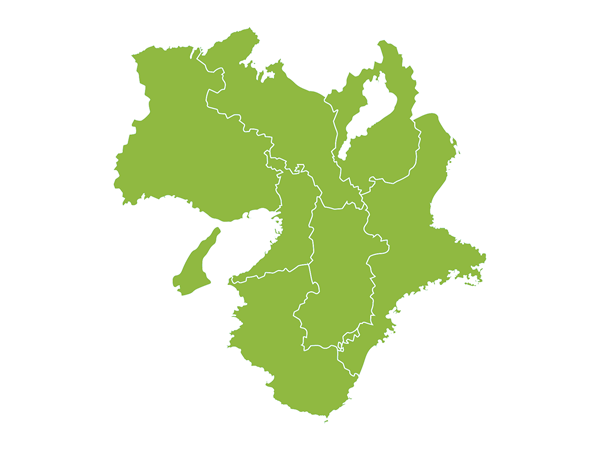

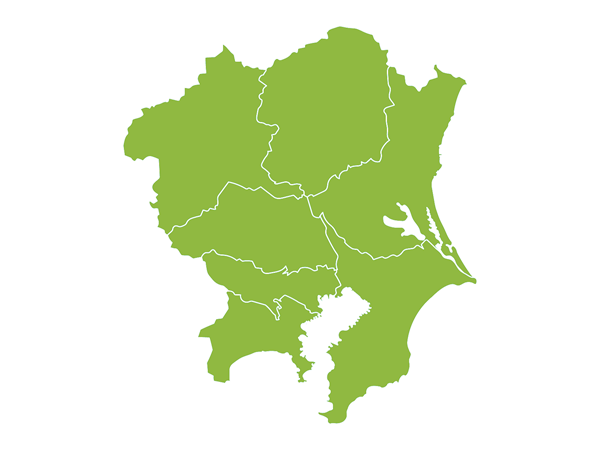

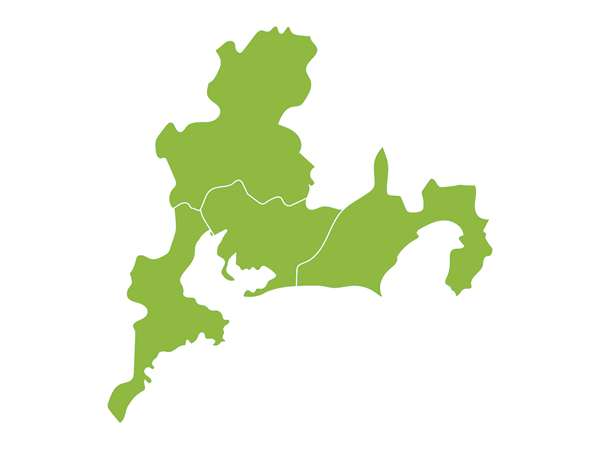

【対応エリア】

関西エリア(大阪・京都・兵庫・神戸・奈良・和歌山・滋賀)、東海中部エリア(愛知・岐阜・三重・静岡・新潟・富山・石川・福井・長野・山梨)、関東エリア(東京・千葉・埼玉・神奈川・群馬・栃木・茨城)、北海道東北エリア(北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・仙台・福島)中国四国エリア(鳥取・島根・岡山・広島・香川・愛媛・徳島・高知)、九州沖縄エリア(山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)一円

遺品整理、生前整理、特殊清掃およびリサイクル品買取、ゴミ屋敷片付け、法人向けサービスなども行っています。

大阪・関西エリアのほか日本全国対応可能です。

私たちクリーンメイトでは、長年の経験から遺品整理・家財整理に関する知識を持ち、遺品整理士協会から認定をいただいている企業ですので、お悩みの方は一度ご相談ください。

また、家財買取も行っておりますので、ご希望の方はお見積り時に担当までお声掛けください。

24時間年中無休対応(相談・お見積り無料)となっており、お電話以外にも、問い合わせフォーム(メール)やLINEからも可能ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

よく読まれている記事&関連記事

タグ検索

いつ うつ ウジ虫 タイミング トラブル ドラマ ハウスクリーニング マンション リサイクル 一軒家 保険 処分方法 大阪市 契約書 始める 孤独死 実家 家財 家財整理 引っ越し 掃除 支払い 料金 業者 注意点 片付け 生前整理 相場 相続 相続放棄 空き家 自分で 見積り 買取 費用 遺品整理

最近の投稿

- 生前整理がおすすめ!遺品整理を元気なうちに検討しておくべき理由

- 遺品整理で出た大量の衣類はどうしたらいい?スムーズに処分するための重要なポイントについて解説

- ゴミ屋敷状態の家の遺品整理はどうすればいい?片付けを成功させる方法について解説

- 遺品整理がつらいのはなぜ?乗り越えるための準備と心の負担を減らす遺品整理の進め方について解説

- 遺品整理はいつから始める?費用相場や相続税との関係も併せて解説

- 必見!やばい遺品整理業者を避けるための知識・トラブル回避方法について解説

- 実家の遺品整理を自分で進めていくコツや片付けの注意点をプロが解説!

- 遺品整理で信頼・安心できる業者の特徴とは|失敗しないためのコツや選び方を解説

- 孤独死が発生した室内に残る家財の処分は誰がする?特殊清掃や相続との関係や費用負担者について解説