人生で遺品整理をする機会に合うことは少ないけれど、いざ自分でするとなるとどうしていいかわからない……。

そう思う方も多いのではないでしょうか?

自分たちでの作業が難しい場合は、私たちのような遺品整理業者に作業を依頼することも、一つの方法です。

しかし、業者に頼まずできる限り自分たちで遺品整理を行いたい!

そんな方々に向けて、遺品整理のプロ・クリーンメイトがおすすめする、作業を始める前に知っておいた方が良いことをご紹介します。

この記事では、自分で行う遺品整理の基本から具体的な手順、法的事項まで、分かりやすく情報を提供していきます。

故人との思い出を大切にしながら、遺品整理作業を一緒に進めていきましょう。

目次

- 1⃣ 遺品整理のステップ 《 何から始めるべき? 》

- 2⃣ 自分で遺品整理を始める前に必要な準備 《 必要な道具とその使い方 》

- 3⃣ トラブル予防《 遭遇する可能性のある問題点とその解決策 》

- 4⃣ 不用品の見極め 《 何を残し、何を処分すべきか 》

- 5⃣ 近隣住民との良好な関係 《 最低限必要なコミュニケーション 》

- 6⃣ 財産の公平な分配《 家族間での合意形成の方法 》

- 7⃣ 遺品整理と法律《 知っておくべき法的事項 》

- 8⃣ 賃貸物件の扱い《 契約解除のポイントと注意事項 》

- 9⃣ 不動産の遺品整理《 専門家にはいつ相談すべき? 》

- クリーンメイトのサポート~自分で遺品整理するあなたを全力で支援~

- まとめ:自分では難しいと感じたら一度業者へと相談してみよう

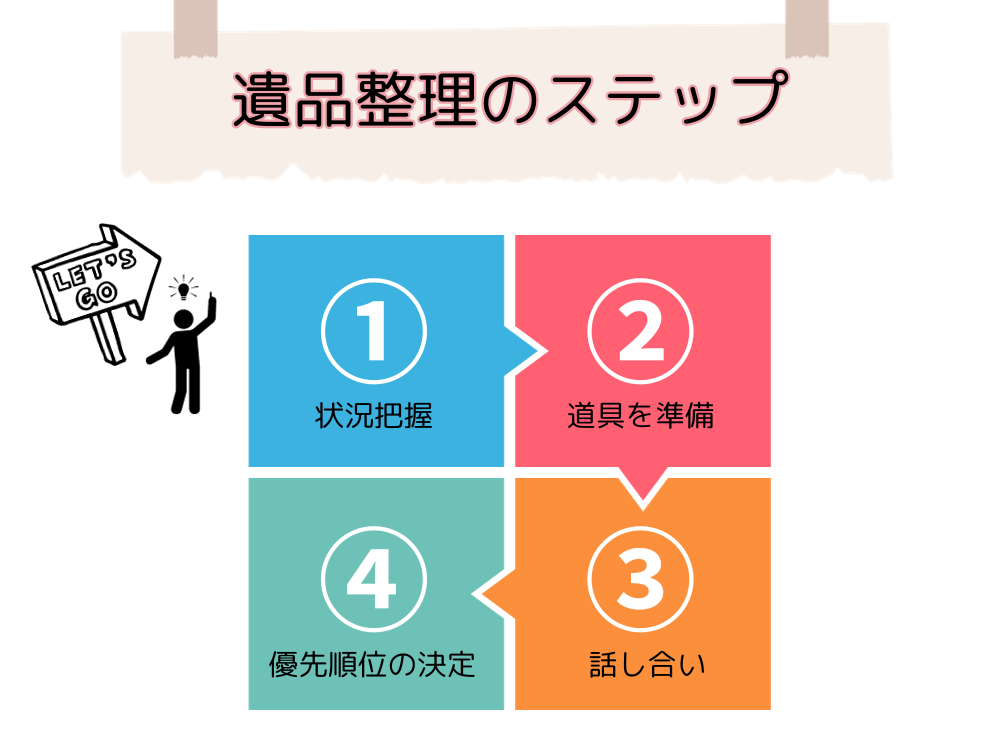

1⃣ 遺品整理のステップ 《 何から始めるべき? 》

遺品整理は、故人の思い出と直面し、未来への一歩を踏み出す大切なプロセスです。

私たちクリーンメイトが遺品整理を専門におこなうプロとして、この重要な作業を自分で行いたいと考えている皆さんを全力でサポートいたします。

では、自分で遺品整理を始めるにあたり、最初に何をすべきでしょうか?

1. 現場の状況を把握する

遺品整理を始める前に、まずは現場の状況をしっかりと把握しましょう。

部屋の広さや間取り、遺品の量、特に注意が必要な物品の有無など、現場の状況を知ることが重要です。

現状を把握することは、計画を立てる際の基礎となり、作業をスムーズに進めるための第一歩になります。

遠方から通って遺品整理を行う場合はメモを取っておいたり、写真や動画に収めておくと後から確認がしやすいかもしれませんね。

2. 必要な道具を準備する

次に、遺品整理に必要な道具を準備しましょう。

基本的には、ゴミ袋、ダンボール、マーカー、手袋、マスクなどが必要です。

これらは、遺品の分類や処分に欠かせません。

特に、故人の想いが強く残っているような感情的な価値が高い遺品を扱う際は、細心の注意を払って丁寧に作業を進める必要があります。

3. 親族や関係者とのコミュニケーション

遺品整理は個人的な作業のように思われがちですが、親族や関係者とのコミュニケーションも重要です。

特に、相続に関わる物品がある場合は、事前に家族や関係者と話し合い、共通の理解を得ることが大切。

遺品整理を始める前の段階で話し合いを持つことによって、後のトラブルを防ぐことができます。

4. 遺品の分類と優先順位の決定

実際の作業に入る前に、遺品を「残すもの」「処分するもの」「不確かなもの」といったカテゴリーに分類し、優先順位を決定しておきましょう。

これには時間がかかるかもしれませんが、事前に決めておくことで無駄な作業を減らし、効率的に遺品整理を行うことができます。

この最初のステップを踏むことで、遺品整理はぐっと進めやすくなります。

次のステップでは、遺品整理に必要な道具や使い方について詳しく説明していきます。

安心して、一歩一歩進めていきましょう。

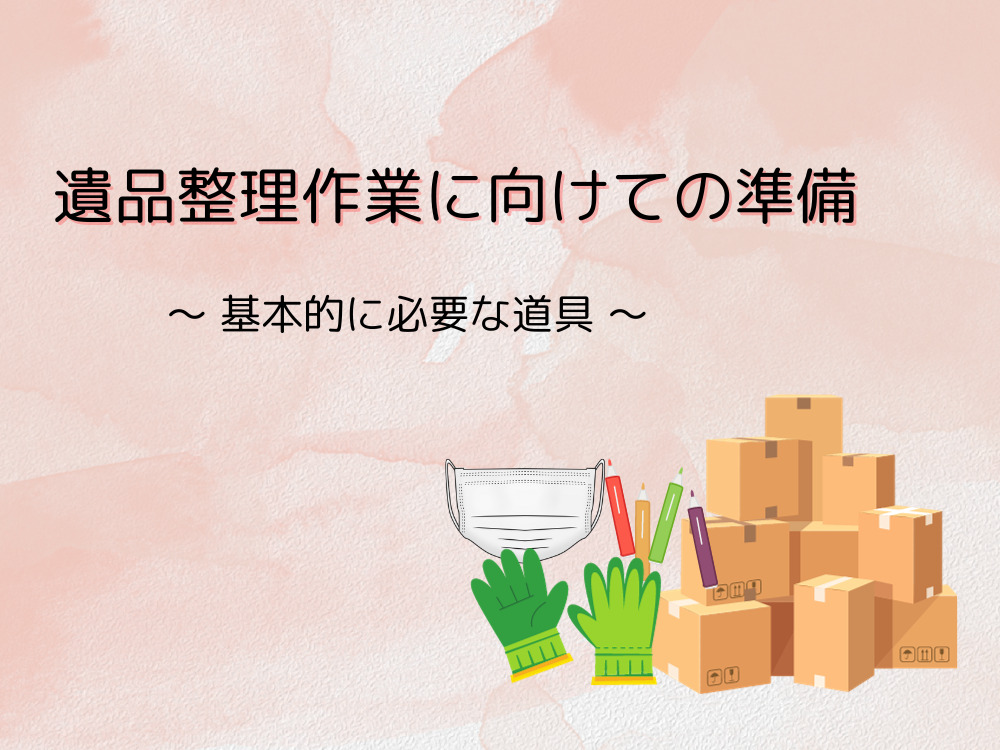

2⃣ 自分で遺品整理を始める前に必要な準備 《 必要な道具とその使い方 》

遺品整理を行うにあたり、適切な道具の準備は非常に重要なのです。

道具を用いることで、作業が格段に楽になり、より効率的に遺品整理を進めることができます。

クリーンメイトとして数多くの作業をさせて頂いた経験から、遺品整理に必要な基本的な道具とその使い方を紹介していきます。

基本的に必要な道具

| 必要な道具一覧 | |

| ゴミ袋 | 分類できるようなサイズの袋 (大・小と違うサイズがおすすめ) |

| ダンボール箱 | 100、120、140サイズなど異なるサイズがあれば便利 |

| マーカーペン | 黒や赤など、自分が目にして分かりやすい色 |

| 手袋 | 持ち運ぶ際に手が滑らないように着用必須 (手のサイズにぴったり合うものがおすすめ) |

| マスク | 感染予防にもなるため着用推奨 |

- ・ゴミ袋

遺品整理においては、さまざまなサイズのゴミ袋が必要になります。大きなゴミ袋は大量の不用品を処分する際に、小さなゴミ袋は細かな物品を分類する際に役立ちます。 - ・ダンボール箱

整理された遺品を分類し、保管するために使用します。大・中・小など異なるサイズを用意するとより便利です。 - ・マーカーペン

ダンボール箱に内容物を記載するために使用します。どの箱に何が入っているかを一目で分かるようにしましょう。 - ・手袋

作業中の手の保護と衛生のために使用します。特に古い物品や壊れやすい物品を扱う際には、手袋を着用することが重要です。 - ・マスク

埃やカビ、悪臭から自身を守るために必須です。特に長期間放置された部屋の整理には欠かせません。

道具の使い方

- *ゴミ袋の効果的な使い方

ゴミ袋は分類した不用品を捨てる際に重要です。

不用品を種類ごとに分け、各自治体のゴミ処理規則に従って捨てましょう。 - *ダンボール箱の整理方法

ダンボール箱は、遺品を「残すもの」「不確かなもの」「処分するもの」と分けて使用します。

箱ごとに内容物を明確にしておくことで、自分たちが管理しやすくなります。 - *マーカーペンの有効活用

ダンボール箱には、その箱に何が含まれているかを明確に書き込みます。

たとえば、「衣類」「日用品」「貴重品類」など。

これにより、後の整理や分配がしやすくなりますね。 - *手袋とマスクの正しい着用

手袋とマスクは、作業中の自身の保護のために必要です。

特に古い遺品や埃が多い環境では、後に健康被害が出てしまう恐れもありますので、これらの保護具の着用を推奨しています。

あまりにもホコリがすごい場合には、ホームセンターでも販売している防塵マスクを着用するのもおすすめですよ。

上記におすすめした道具を正しく使用することで、遺品整理はよりスムーズに進行します。

道具の準備と正しい使用方法を把握すると、遺品整理の効率がグッと大幅に向上しますよ。

次の項目では、遺品整理で遭遇する可能性があるトラブルについてや、その解決策について詳しく説明していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

3⃣ トラブル予防《 遭遇する可能性のある問題点とその解決策 》

遺品整理は、感情的にも物理的にも、とても困難な作業です。

作業中に予期せぬトラブルに直面することも少なくありません。

ここでは、遺品整理中に遭遇する可能性のある問題点と、それらに対処するための解決策をクリーンメイトがご紹介します。

【 不用品の量が予想以上に多い 】

遺品整理を始めた際、予想以上に多くの不用品が出てくることがあります。

この問題を解決するには、まず不用品を「売れるもの」「リサイクルできるもの」「廃棄すべきもの」に分類することが重要です。

この作業は時間がかかるかもしれませんが、最終的には作業を効率化し、コストを削減することに繋がります。

【 大切な物品を誤って処分 】

大切な書類や思い出の品を誤って処分してしまうリスクがあります。

これを避けるためには、作業を急がず、一つ一つの品物を丁寧に確認することが大切です。

特に、金融関連の書類や遺言書などは意外なところに隠されている可能性が高く、確認を怠ることなく慎重に扱うべき品です。

【 近隣住民からの苦情 】

遺品整理作業は時に騒音や埃などの発生を伴います。

これを防ぐためには、作業前に近隣住民に遺品整理を行うことを通知し、理解を求めることが重要です。

また、あらかじめ騒音が予想される時間帯を伝えておいたり、夕方以降は作業を避けるなどの配慮が必要です。

【 親族間の意見の対立 】

遺品の分配に関して親族間で意見が対立することがあります。

これを解決するためには、事前に家族会議を開催し、各人の意見を尊重しながら平等な分配方法を決めることが重要です。

必要であれば、親族以外の第三者の仲裁者を立てることも一つの方法です。

これらのトラブルを予防するためには、計画的に進めることが重要です。

また、感情的な価値が関わる作業であるため、心に余裕を持ち、必要に応じて専門家の助けを求めることも検討してくださいね。

次のステップでは、不用品の見極め方法について詳しく解説します。

焦らず、一歩一歩進めていきましょう。

4⃣ 不用品の見極め 《 何を残し、何を処分すべきか 》

遺品整理の大きな課題の一つは、何を残し何を処分するかを決定することです。

故人の思い出が詰まった品々を前にして、この決断は容易ではありません。

しかし、適切な判断を下すことで、遺品整理を効率的に進め、故人の意志を尊重することが可能です。

遺品整理のプロとして、不用品の見極め方についてのアドバイスをお伝えします。

感情的価値と実用性のバランス

遺品を見極める際、まず考慮すべきはその品物が持つ感情的価値と実用性のバランスです。

故人や遺族にとって感情的に大切な品物は、たとえ実用性が低くても残す価値があります。

逆に、感情的な価値が低いが実用的な品物は、他の親族や友人に譲ったり、寄付したりすることを検討してみましょう。

買取り価値のある遺品の有無

一部の遺品は買取り価値があり、販売することで財産を増やすことが可能です。

古い家具、アンティーク品、美術品などは専門家に査定を依頼する価値がありますので、検討してみてください。

また、買取りが難しいものでも、リサイクルショップやオンライン市場での販売ができる可能性もありますよ。

不用品の適切な処分方法

不用品の処分方法は、品物の種類によって異なります。

大型家具や家電製品は、リサイクル法の対象となることが多いため、自治体の回収サービスや専門業者に依頼する必要があります。

衣類や小物などは、寄付やリサイクルを検討してみましょう。

書類や貴重品の取り扱い

重要な書類や貴重品は特に注意深く扱う必要があります。

特に、通帳・保険証・不動産の権利書などの法的書類は、遺産相続に影響を与える可能性があるため、慎重に保管し、関係者と相談することが重要です。

不用品の適切な見極めは、遺品整理の効率化だけでなく、故人の遺志を尊重することにも繋がります。

残しておくべき遺品や不用品の処分方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事

・【捨てるべきでない遺品の種類と処分基準】遺品整理をおこなう上で注意が必要な点とその理由について解説

次のステップでは、遺品整理作業をする前に、近隣住民と最低限必要なコミュニケーションついて詳しく説明していきます。

トラブルを回避しながら、安全を確保して効率的に遺品整理を進めていきましょう。

5⃣ 近隣住民との良好な関係 《 最低限必要なコミュニケーション 》

遺品整理は個人的な作業であると同時に、周囲の人々との関係にも影響を及ぼす可能性があります。

特に、近隣住民との良好な関係を維持することは、スムーズな遺品整理には欠かせません。

業者がおすすめする、遺品整理時のコミュニケーションとその対応策について解説していきます。

作業前の事前通知

遺品整理作業を始める前には、近隣住民へ事前に通知することが重要です。

作業による騒音や車両の出入りなど、日常とは異なる状況が発生する可能性があるため、事前の説明は近隣とのトラブルを未然に防ぐために役立ちます。

具体的な作業日時、予想される騒音のレベル、作業の期間などを明確に伝えることが望ましいです。

騒音や埃への配慮

遺品整理作業中は、掃除機の使用や家具の移動などによる騒音が避けられないことがあります。

これらの騒音を最小限に抑えるために、可能な限り昼間の時間帯に作業をおこなったり、夕方以降は重い物の移動を避けるなどの配慮が必要です。

また、埃やゴミが近隣に飛散しないようにするための対策も考慮しましょう。

近隣住民からの苦情への対応

もし近隣住民から苦情やフィードバックがあった場合は、迅速かつ誠実に対応することが大切です。

理解と協力を求める際には、故人との関係や遺品整理の背景を説明することで、共感を得やすくなるでしょう。

長期間の作業に対する配慮

遺品整理が長期にわたる場合は、特に近隣への配慮が不可欠です。

近隣の方は通常の生活を送っている訳ですから、この配慮を怠ってしまうとトラブルに繋がる可能性が高くなってしまいます。

定期的に近隣住民に進捗を報告し、不便をかけている点について謝罪するなど、良好な関係を維持するための努力が大切ですね。

遺品整理を行う際は、故人の遺志を尊重すると同時に、周囲との調和も重要です。

近隣住民との良好な関係を築くことで、遺品整理作業はよりスムーズに進みます。

次の項目では、財産の公平な分配について詳しく説明していきます。

コミュニケーションを重視しながら、遺品整理を進めていきましょう。

6⃣ 財産の公平な分配《 家族間での合意形成の方法 》

遺品整理はただの片付け作業ではありません。

故人が残された財産や思い出にまつわるアイテムをどう扱うかは、残された家族にとって感情的にも複雑な問題です。

クリーンメイトは、故人の財産を公平に分配するための家族間の合意形成方法をご提案します。

分配の前に立ち返るべき基本原則

財産分配を始める前に、全員が納得できる基本原則を設けることが大切です。

これには、故人の遺志を尊重すること、それぞれのニーズを認識すること、そして可能な限り平等に分配することが含まれます。

この原則は、後の作業をスムーズに進めるための基盤となります。

家族会議の開催

遺品の分配にあたっては、家族会議を開催することが不可欠です。

この会議は、故人の遺言や法的な相続のルールに基づき、誰が何を受け取るのかを決定する場です。

しかし、時には感情が高ぶってしまい中々思うように進まないこともあるでしょう。

そんな時はまず議題を明確にし、必要に応じて中立的な第三者を仲介に立てることも検討しましょう。

また、家族で話し合った際は、『遺産分割協議書』を作成しておきましょう。

この証書は家族や相続人と話し合いの下、故人の遺産を分割しましたという証明になるものです。

複数の相続人がいる場合、相続人となる方が作成して※各方面へ提出してください。

※法務局・金融機関・税務署・証券会社・運輸支局など

手続きに関する内容は下記の記事にてご紹介しておりますので、良ければご参照ください。

関連記事

・故人の死後に必要な手続きとは?相続や遺品整理との関係性についても解説

遺品の価値評価

財産を公平に分配するためには、遺品の価値を客観的に評価することが必要です。

貴金属や不動産などの資産価値があるものは専門家による査定を受け、すべての家族がその価値を理解した上で分配を行います。

これにより、後に争いが起こることを防ぎます。

分配の方法

合意が形成された後は、具体的な分配方法を決定します。

抽選や交渉、譲渡など、家族間で最も適切と思われる方法を選びます。

話し合いで決定する分配方法は公正で透明性がありますが、全員が参加している上で行うことが重要です。

公平な財産分配は遺品整理の中でも特にデリケートな部分ですが、適切な準備とコミュニケーションを行うことで、家族間の調和を保ちながら進めることができます。

次の項目では、遺品整理の法的側面について詳しく解説していきます。

家族が一丸となって、故人の意志を尊重し、新たなスタートを切るための参考になれば幸いです。

7⃣ 遺品整理と法律《 知っておくべき法的事項 》

遺品整理は、単なる物品の整理以上の意味を持ちます。

特に法的な側面は、適切な遺品整理を行う上で無視できない重要な要素とも言えるでしょう。

ここでは、遺品整理における知っておくべき法的事項について、わかりやすく解説します。

相続法の基本

遺品整理において最も基本的な法的枠組みは、相続法です。

故人の財産は、法定相続人によって分割されます。

法定相続人には配偶者、子供、両親が含まれ、故人が遺言を残していない場合、これらの人々が自動的に相続人となります。

故人が遺言を残していた場合は、その内容が優先されます。

遺言書の重要性

遺言書は、故人の意志を反映する重要な文書です。

遺言書には、具体的な財産分配の指示が含まれていることが多く、遺品整理の方針を決定する際の重要な手がかりとなります。

法的に有効な遺言書であることを確認するため、専門家のアドバイスを仰ぐことも重要です。

不動産の扱い

持ち家の遺品整理は特に注意が必要です。

不動産の所有権移転には、登記などの法的手続きが必要で、これらは専門知識を要します。

相続人間で不動産の処分に関する合意が形成されていない場合、裁判所による調停や分割の申し立てが必要になることもあります。

借金と相続

もし、故人が借金を残していた場合、その返済責任は相続人にも及びます。

しかし、相続放棄や限定承認といった選択肢もあり、これらには一定の手続きが必要です。

借金の有無や額を正確に把握し、適切な対応を行うことが大切です。

相続について詳しくは下記の記事で解説しておりますので、良ければご参考になさってくださいね。

関連記事

・【相続放棄と遺品整理】知っておくべきポイントと注意点を解説

・故人の死後に必要な手続きとは?相続や遺品整理との関係性についても解説

遺品整理における法的事項は複雑であり、適切な理解と対応が必要です。

必要に応じて専門家のアドバイスを仰ぐことで、故人の意志に沿った適切な遺品整理が行えます。

遺品整理の費用は誰が負担するべきなのか、詳しい内容はこちらの記事をご覧ください。

関連記事

・遺品整理の費用はいったい誰が払うものなの?遺品整理の専門家が費用についての全知識を解説!

次の項目では、賃貸物件での遺品整理における特別な注意点を解説し、遺品整理のプロセスをさらに深めていきます。

法的な側面を適切に理解し、故人の意志を尊重する遺品整理を目指しましょう。

8⃣ 賃貸物件の扱い《 契約解除のポイントと注意事項 》

遺品整理を行う際、特に賃貸物件における扱いには注意が必要です。

契約解除の手続きや原状回復の責任など、法的な要件を遵守する必要があります。

クリーンメイトが、賃貸物件での遺品整理における重要なポイントと注意事項を解説します。

契約解除の手続き

故人が賃貸物件に住んでいた場合、まず行うべきは賃貸契約の解除です。

この手続きは、相続人または法定代理人が行う必要があります。

賃貸契約書を確認し、契約解除に関する条項をまずは理解しておくことが重要です。

家主や管理会社に速やかに連絡を取り、必要な書類の提出や手続きの流れを把握しましょう。

故人の遺品と原状回復

賃貸物件の遺品整理には、故人の遺品の撤去と同時に原状回復の義務が伴います。

原状回復の範囲には、物件の修繕や清掃が含まれます。

ただし、生活することによって起こる自然な劣化に関しては、原状回復の対象外です。

故人の家財道具や改装が原状回復の範囲内にあるかどうかを確認し、必要に応じて専門業者に依頼することも検討しましょう。

また、特殊清掃が必要となる場合には、原状回復は必ずと言っていいほど必要な作業となります。

自分で作業を行った後、原状回復が必要なのかどうかが分からない時には、一度専門業者へと相談してみてください。

安全保障金(敷金)の取り扱い

敷金は物件の原状回復費用として用いられますが、すべての全額が使用されるとは限りません。

物件の状態に応じて、敷金から差し引かれる金額が決定されます。

家主や管理会社と明確にコミュニケーションを取り、敷金の精算に関する明細を確認しましょう。

退去後の責任

故人が生前に退去していたとしても、賃貸契約に基づいて一定期間は責任を負うことがあります。

例えば、未払いの家賃や公共料金の支払い、その他の契約違反に関する責任です。

これらの責任を適切に処理することで、将来的なトラブルを防ぐことができるでしょう。

賃貸物件での遺品整理は、慎重かつ計画的に進める必要があります。

適切な手続きと十分なコミュニケーションにより、法的な問題を避けることが可能です。

次の項目では、不動産の遺品整理における専門家への相談の必要性について解説します。

賃貸物件での遺品整理を円滑に進めるためのポイントを押さえ、安心して遺品整理を進めましょう。

賃貸物件・原状回復に関する詳細は下記の記事にて解説しておりますので、良ければご参照ください。

関連記事

・料金を抑えて進める!マンションの遺品整理・省コストガイド

・遺品整理の出費は誰が負担?専門家が解説する費用の全知識

・孤独死現場の原状回復って誰が費用を支払うの?

9⃣ 不動産の遺品整理《 専門家にはいつ相談すべき? 》

遺品整理のプロセスにおいて、不動産に関わる問題は特に複雑です。

法的な手続き、市場価値の評価、売却や相続の問題など、多くの場合、専門家のアドバイスが必要になります。

ここでは、不動産の遺品整理において専門家に相談すべきタイミングとその理由をご紹介します。

不動産の法的手続きの複雑さ

不動産に関する法的手続きは非常に複雑です。

相続法に基づく所有権の移転、名義変更、土地や建物の登記など、専門的な知識が必要とされます。

これらの手続きに不慣れな場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。

市場価値の正確な評価

不動産の市場価値を評価するには、その地域の不動産市場に精通した専門家の知見が求められます。

特に、売却を考えている場合や、相続税の計算に必要な場合は、正確な市場価値の評価が重要となります。

相続に関する複雑な問題

不動産の相続は、法定相続人の数、遺言書の内容、相続人間の合意形成など、多くの複雑な要素が絡み合います。

故人の遺産を相続することは、自分だけで解決できる問題ではありません。

相続に関する問題を円滑に解決するには、法律の専門家や税理士などの助言が不可欠なのです。

売却や賃貸の決定

不動産を売却するか、賃貸に出すかという決定も重要なポイントです。

これらの選択は、市場の状況、物件の状態、相続人の意向など様々な要因を考慮する必要があります。

自分で遺品整理を行うことは肉体的・精神的にも負担が大きくなりますので、後に適切な決断を下すということは、とても大変なことかもしれません。

不動産の売却や賃貸に精通した専門家のアドバイスは、最適な決定を下すための重要な手助けとなります。

不動産の遺品整理は、単なる物理的な整理を超えた、複雑な法的手続きと決定を伴います。

適切なタイミングで専門家に相談し、そのアドバイスに従うことで、問題をスムーズに解決し、故人の遺志に沿った適切な処理を行うことができます。

遺品整理は感情的な側面も大きいですが、法的・経済的側面も適切に扱うことが大切です。

専門家のアドバイスを得ながら、故人の財産と記憶を尊重して処理しましょう。

一軒家の遺品整理、相続に関する詳細は下記の記事にて解説しておりますので、良ければご参照ください。

関連記事

・一軒家での遺品整理!整理から費用・相場までの完全ガイド

・故人の死後に必要な手続きとは?相続や遺品整理との関係性についても解説

・【相続放棄と遺品整理】知っておくべきポイントと注意点を解説

クリーンメイトのサポート~自分で遺品整理するあなたを全力で支援~

遺品整理は、故人との最後の対話であり、その人生を振り返る貴重な時間です。

しかし、自分一人で全てを行うのは、感情的にも物理的にも大きな負担となり得ます。

クリーンメイトは、遺品整理を考えている皆さんを全力でサポートします。

クリーンメイトの包括的なサポート

クリーンメイトでは、遺品整理作業の全体をサポートしています。

感情的な面でのサポートから、実際の遺品整理作業、法的な手続きの支援まで、あなたのニーズに合わせたサービスを提供しております。

遺品整理はとても複雑な作業ですが、私たちはその一歩一歩を丁寧にサポートいたします。

オーダーメイドなプランの提供

遺品整理は一つとして同じものはありません。

クリーンメイトでは、それぞれの状況に応じたオーダーメイドなプランを提供しています。

物品の量、物件の種類、予算など、様々な要素を考慮して、最適な解決策をお客様と一緒に考えいきます。

感情的なサポートと専門家のアドバイス

遺品整理では特に、感情的な面でのサポートが非常に重要です。

私たちは、故人との思い出を大切に扱いながら、作業を進めていくお手伝いをいたします。

遺品整理業者だからこそ分かる専門的なアドバイスや、ご質問等に一つ一つ丁寧にご対応させていただきます。

また、場合によっては法的な問題や不動産の扱いなど、士業様(弁護士・司法書士・行政書士)もご紹介させていただきます。

まとめ:自分では難しいと感じたら一度業者へと相談してみよう

遺品整理は、故人への最後の敬意を表す作業です。

1人で抱え込むのではなく、私たち業者のサポートを受けながら、故人との大切な時間を過ごすこともまた手段のひとつとしてお考え下さい。

私たちの使命は、あなたが遺品整理を通じて、故人との思い出を大切にし、心の準備が整うまでサポートすることです。

どんな小さな疑問や不安も、クリーンメイトが全力で解決のお手伝いをします!

遺品整理を通じて、故人との新たな思い出を作り上げましょう。

クリーンメイトは2,000件以上の実績を誇りながらも、やり直し・クレーム等は現在まで一度もありません。

作業にあたるスタッフは、経験豊富で正しい知識を持つスタッフばかり。

関西エリア一円で遺品整理、特殊清掃、生前整理およびリサイクル品回収・買取、ゴミ屋敷片付け、法人向けサービスなども行っています。

また、関東・東海エリアやその他エリアにも対応可能です。

生前整理・遺品整理から特殊清掃まで、幅広いサービスとアフターケアを提供しておりますので安心して作業をご依頼していただくことができます。

私たちクリーンメイトでは、長年の経験から遺品整理に関する知識を持ち、遺品整理士協会から認定をいただいている企業ですので、お悩みの方は一度ご相談ください。

24時間年中無休対応(相談・お見積り無料)となっております。

お電話以外にも、問い合わせフォーム(メール)やLINEからも可能ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

タグ検索

いつ うつ ウジ虫 タイミング トラブル ドラマ ハウスクリーニング マンション リサイクル 一軒家 保険 処分方法 大阪市 契約書 始める 孤独死 実家 家財 家財整理 引っ越し 掃除 支払い 料金 業者 注意点 片付け 生前整理 相場 相続 相続放棄 空き家 自分で 見積り 買取 費用 遺品整理

最近の投稿

- 生前整理がおすすめ!遺品整理を元気なうちに検討しておくべき理由

- 遺品整理で出た大量の衣類はどうしたらいい?スムーズに処分するための重要なポイントについて解説

- ゴミ屋敷状態の家の遺品整理はどうすればいい?片付けを成功させる方法について解説

- 遺品整理がつらいのはなぜ?乗り越えるための準備と心の負担を減らす遺品整理の進め方について解説

- 遺品整理はいつから始める?費用相場や相続税との関係も併せて解説

- 必見!やばい遺品整理業者を避けるための知識・トラブル回避方法について解説

- 実家の遺品整理を自分で進めていくコツや片付けの注意点をプロが解説!

- 遺品整理で信頼・安心できる業者の特徴とは|失敗しないためのコツや選び方を解説

- 孤独死が発生した室内に残る家財の処分は誰がする?特殊清掃や相続との関係や費用負担者について解説